|

REACTOR PORTUGUÊS DE INVESTIGAÇÃO Resumo Por ocasião da passagem do quadragésimo aniversário do início da operação do Reactor Português de Investigação, afigura-se oportuno passar em revista a utilização que tem sido feita desta infraestrutura de I&D. Para o efeito, procedeu-se à compilação das publicações que consubstanciam os trabalhos em que o reactor foi utilizado como fonte de neutrões ou como objecto de estudo. A informação recolhida e a respectiva análise constam do documento “Reactor Português de Investigação: 40 Anos ao Serviço da Ciência e da Tecnologia – Publicações 1961-2001” [1], cujo conteúdo é sintetizado neste artigo. Uma nota prévia Em 25 de Abril de 1961 — com a entrada em funcionamento do Reactor Português de Investigação (RPI) —, Portugal passou a ser o 35º país a dispor deste tipo de equipamento [2]. Todavia, a maioria dos portugueses desconhecem a existência do RPI e, grande parte dos que sabem que ele existe, desconhecem qual tem sido o seu papel no panorama científico e tecnológico, nacional e internacional. Poderá haver quem se interrogue: Que investigação se esperaria fazer com o RPI quando foi decidida a sua aquisição? Qual tem sido efectivamente a utilização do RPI? Que benefícios resultaram dessa utilização? Utilização esperada A Junta de Energia Nuclear (JEN) foi criada em 29 de Março de 1954 - cf. Quadro 1. Na sua reunião de 12 de Outubro do ano seguinte, a JEN decidiu nomear uma comissão para estudar o problema da aquisição do equipamento-base necessário para a consecução dos objectivos primordiais do organismo. No seu relatório [2], a comissão propunha a criação de um Laboratório de Física e Engenharia Nucleares (LFEN). Segundo os autores desta proposta, a aquisição de um reactor nuclear de investigação era aconselhável para que fosse possível a formação de técnicos e a continuação de actividades dos já especializados. Com um tal reactor poderá obter-se prática de funcionamento e controlo dos reactores, poderão realizar-se inúmeras experiências e investigações em vários campos e dispor-se-á de um elemento valioso de ensino. (...) E o relatório indicava o tipo de estudos que podiam ser realizados com o reactor. Quadro 1: Cronologia de acontecimentos relevantes

Em 25 de Junho de 1956,foi feita uma consulta internacional[3] para aquisiçãode um reactor nuclear destinado à realização de actividades experimentais e de investigação nos domínios da Física, Química, Engenharia de Reactores, Agricultura, Biologia e Medicina. Do “Reactor Project and Preliminary Hazards Report” [4], datado de Junho de 1957, consta a previsão de que o reactor viesse a ser utilizado nos seguintes domínios:

Na Primeira Reunião dos Técnicos Portugueses de Energia Nuclear, realizada em Janeiro de 1958, o director-geral do LFEN, doutor Carlos Cacho, apresentou uma comunicação [5] na qual, em particular, salientava os requisitos que presidiram à escolha do tipo de reactor, face aos objectivos a prosseguir. Num extenso relatório datado de Dezembro de 1961 [6], o mesmo autor explicitava os domínios de acção a desenvolver pelos grupos cuja actividade estava mais directamente relacionada com o RPI: Grupo de Operação e Exploração, Grupo de Física dos Reactores e Grupo de Produção de Isótopos Radioactivos. Disponibilidade do RPIAo longo da existência do RPI, foi necessário introduzir modificações na instalação, que afectaram a sua disponibilidade. Os principais períodos de paragem ou de impossibilidade de funcionamento a potências superiores a 100 kW que se estenderam, no total, por mais de onze anos foram os seguintes:

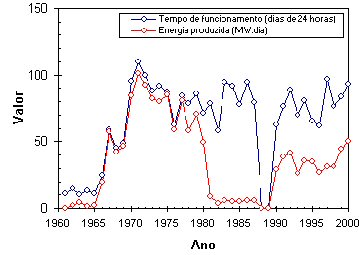

A disponibilidade do RPI, entre 1961 e 2000, ressalta da observação da Figura 1 onde se representa o tempo de funcionamento e a energia produzida em cada ano (expressa MW.dia [3]). Desde Novembro de 1969, a exploração passou a ser feita em regime de dois turnos diários, de segunda-feira a sexta-feira.

Na figura, são patentes os períodos em que o reactor não pôde funcionar a potências superiores a 100 kW e em que esteve indisponível por motivo das obras de modernização. Observa-se que, a partir de 1990, a energia produzida em cada ano tem sido cerca de metade da produzida nos anos 70. Isto deve-se ao facto de, no passado recente, para economizar o combustível nuclear, ter sido decidido operar o RPI a baixa potência (inferior a 100 kW) sempre que não é indispensável funcionar à potência nominal. Publicações (1961-2001) Para passar em revista a utilização que tem sido feita do RPI, optou-se por compilar as publicações em que se relata o trabalho realizado, entre 1961 e 2001 [4], fazendo apelo ao reactor como fonte de neutrões ou como objecto de estudo. Embora tenha sido esta a opção, é de referir que nem todas as actividades respeitantes ao RPI deram lugar à produção de publicações. É o caso, por exemplo, das seguintes:

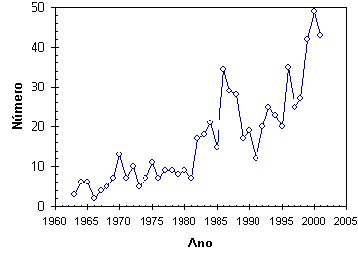

As publicações inventariadas — num total de 654 — estão compiladas em [1], num anexo com 54 páginas. A evolução do número de publicações produzidas anualmente está representada na Figura 2.

De 1963 a 1968, o número de publicações por ano situou-se entre 2 e 6, aumentando ligeiramente entre o final da década de 60 e o início da década de 80, em que o número médio de publicações por ano foi cerca de 8. Desde 1981 até 1986, o número de publicações cresceu consistentemente. Tendo-se verificado, em Fevereiro de 1981, a ruptura da tubagem do circuito primário — o que obrigou o RPI a funcionar a potências não superiores a 100 kW—, parece estranho que o número de publicações tenha aumentado. Para interpretar esta aparente contradição, há que ter em conta dois factos, pelo menos: (1) em Fevereiro de 1981, foi publicado o estatuto da carreira de investigação científica aplicável ao Laboratório de Sacavém, que veio alterar as “regras” de progressão dos investigadores na carreira, dando uma importância acrescida a trabalhos publicados; (2) no início da década de 80, a equipa do RPI — então reduzida a cinco elementos com formação universitária — foi reforçada com seis elementos, três dos quais doutorados. Entre 1986 e 1991, o decréscimo da produção científica é reflexo das obras de modernização levadas a cabo no RPI (paragem em Julho de 1987, com reinício da exploração em Março de 1990). Desde 1991, tem-se verificado um aumento do número de publicações, ainda que com oscilações circunstanciais. Este aumento deve-se, em grande medida, a duas causas principais: (a) a consolidação das equipas e dos meios de investigação, em particular no Laboratório de Sacavém; (b) as obras de modernização do RPI, de que resultou a disponibilidade permanente do RPI, em condições de fiabilidade e segurança, para funcionar à potência nominal, com a vantagem acrescida de se ter passado a dispor de um fluxo de neutrões térmicos mais elevado.

Na Figura 3, representa-se a distribuição das publicações por categorais. Os artigos publicados — onde se incluem os artigos publicados em “proceedings” de conferências — representam 45% do total das publicações. As comunicações apresentadas em reuniões científicas e publicadas como relatórios internos, assim como as que não foram publicadas em texto, correspondem a 19%. Os relatórios (onde se incluem relatórios internos, monografias e outros relatórios de difusão restrita) atingem 31%. Os restantes 5% dizem respeito a teses (onde se incluem, por exemplo, teses de doutoramento, teses de acesso à categoria de investigador auxiliar e dissertações de final de curso de licenciatura). Com base na classificação do Sistema Internacional de Informação Nuclear (INIS) da Agência Internacional de Energia Atómica, foram estabelecidas categorias de assuntos segundo as quais as publicações foram classificadas — cf. Quadro 2. Quadro 2: Código de classificação dos assuntos

*Assunto respeitante à utilização do RPI como objecto de estudo. Na Figura 4, está representada a distribuição das publicações por assuntos. Nesta distribuição, podem ser considerados dois grandes grupos: as publicações respeitantes ao RPI enquanto objecto de estudo (182) e as publicações em que se fez apelo ao RPI enquanto

fonte de neutrões (472). Considerando as publicações referentes ao segundo grupo, verificase que a maior utilização do reactor se destinou a estudos nas áreas das Geociências (21%) e das Ciências do Ambiente (18%). Num segundo subgrupo, predominam os seguintes domínios: Ciências da Vida (13%);Ciência de Materiais (10%); Física Nuclear e Física das Radiações (10%); e Química (7%). Em [1], inclui-se um índice dos 377 autores das publicações inventariadas. Verifica-se que a maior parte das publicações (61%) são da autoria exclusiva de investigadores do Laboratório de Sacavém, independentemente do departamento a que pertençam. A parte restante é da autoria conjunta de investigadores de outras instituições e de investigadores do Laboratório de Sacavém (28%) ou da autoria exclusiva de investigadores e formandos de instituições externas (11%). As instituições externas a que pertencem os autores que utilizaram directa ou indirectamente [5]o RPI são em número relativamente elevado. No Quadro 3, estão indicadas algumas dessas instituições. Quadro 3: Algumas instituições que utilizaram o RPI

A utilização do RPI por docentes/investigadores de Universidades portuguesas merece um comentário especial, à luz das expectativas iniciais. Com efeito, do relatório da comissão criada pela JEN para estudar a aquisição do equipamento-base para este organismo [2], constava uma firme aposta na cooperação entre o LFEN e as Universidades portuguesas. Concretamente, nele se pode ler o seguinte: É importante salientar que o Laboratório de Física e Engenharia Nucleares cuja montagem se propõe constituirá também um serviço prestado às Universidades portuguesas pois criará as condições para que se melhore a preparação de físicos, de químicos e de engenheiros, e constituirá um centro posto à sua disposição no qual será possível a especialização dos licenciados e de membros dos seus corpos docentes. Foi bem claro nas reuniões da Comissão o desejo de que as Universidades portuguesas colaborem num empreendimento como este, particularmente no que se refere ao envio para o Laboratório, por tempo conveniente, dos cientistas de que dispõem. Ora, verifica-se que a utilização do RPI por universitários foi relativamente escassa, quer em termos de formação de discentes (em actividades de graduação ou pós-graduação) e de especialização de docentes, quer em termos de integração de docentes/investigadores em equipas do LFEN e dos Institutos que lhe sucederam. Duas notas finais

Bibliografia [1] MARTINHO, E.,

OLIVEIRA, J.: Reactor Português de Investigação: 40 Anos ao Serviço

da Ciência e da Tecnologia – Publicações 1961-2001, Instituto

Tecnológico e Nuclear, Sacavém, 2001. Sacavém, 31.Outubro.2001 [1] Este documento

está disponível na Internet. Para o consultar, basta entrar no Sítio do

ITN, escolher o item Documentação e Livraria Virtual, premir a Capa do

Livro.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||